El origen de la castañuela

- sertorio

- hace 2 días

- 8 Min. de lectura

Actualizado: hace 1 día

La castañuela española, el instrumento que comunica la música y la danza

Llama la atención que, siendo la castañuela el elemento fundamental y diferenciador de la danza española, apenas existan investigaciones en este campo que traten de desvelar la procedencia de su origen más allá de copiar y pegar algunas consideraciones genéricas apuntadas por José de Udaeta en su libro "La castañuela: origen y evolución" (Ed. Inaem 1989).

Si nos preguntamos desde qué época se toca en nuestra península, los autores aluden a un tiempo remoto que hunde sus raices en la prehistoria. No cabe duda de que las castañuelas son anteriores a la romanización.

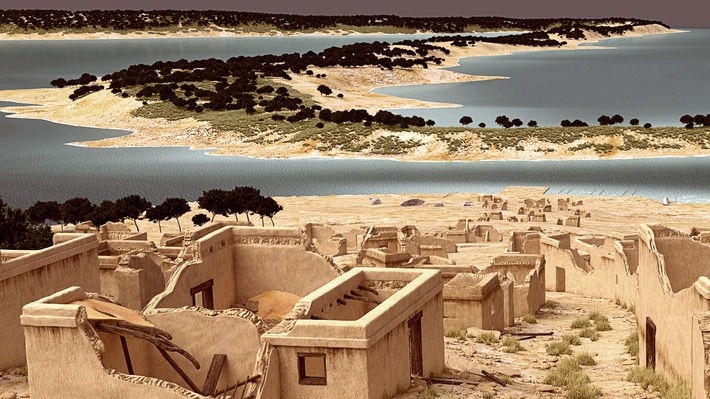

La primera referencia documentada sobre la existencia de unas "artistas" procedentes de Gadir (la actual Cádiz), se encuentra en la "Geografía" de Estrabón, escrita en el siglo II a. C. Sin embargo, este hecho es anterior pues se basa en un relato de Posidonio, un sabio astrónomo y geógrafo del que solo se conservan fragmentos de sus obras citados por otros autores, quien además de medir el radio de la circunferencia terrestre, estuvo en Gadir estudiando las corrientes marinas.

Posidonio contó que desde allí, el navegante Eudoxo de Cícico partió hacia las costas de África, llevando entre su tripulación a un grupo de muchachas gaditanas para entretenerles. En el texto no se precisan más detalles, no indica si eran músicas, bailarinas o prostitutas, aunque es posible que fueran un poco de todo.

Sin embargo, es indudable que en el imperio romano se fue fraguando un estilo de danza interpretado por muchachas gaditanas (puellae gaditanae), famosas por amenizar los banquetes romanos al son de la "crusmata baetica", como detallarán, entre otros, los poetas Marcial y Juvenal.

¿Por qué de Gadir? En aquel tiempo previo a la conquista de Roma, nuestra penísula era para los romanos un terreno inexplorado. Pero Gadir sí les era conocido, al tratarse de una de las ciudades más antiguas de occidente, pues fue fundada por los fenicios en torno al año 1.000 a. C., siendo el puerto más importante de la zona. Por tanto, es lógico que, a la hora de definir a estas bailarinas procedentes de tan remoto lugar, quedasen identificadas bajo una referencia geográfica por ellos conocida.

la denominación de "puellae gaditanae" aglutina a bailarinas procedentes de toda la zona sur de Hispania

Es probable, pues, que la denominación de "puellae gaditanae" aglutinase a bailarinas procedentes de toda la zona sur de Hispania, pero cuyo sello de identidad radicaba en un estilo de danza propio que las hizo famosas y apreciadas en la Roma imperial.

La "crusmata baetica"

En el area mediterránea existe una gran variedad de instrumentos que, como la castañuela, pertenecen a la familia de los idiófonos. Son los instrumentos de percusión que producen sonido por sí mismos, sin añadir ningún otro elemento a su única materia, es decir, sin valerse de cuerdas o membranas.

¿Quiere esto decir que los idiófonos provienen unos de otros o que, por el contrario, en las diversas culturas desde la prehistoria han golpeado un objeto contra otro para emitir sus ritmos, llegando a modos diversos de similar naturaleza?

Los historiadores clasifican este doble planteamiento de interpretación del mundo antiguo como difusionismo y convergencia. Por ejemplo, si las pirámides son una forma constructiva que existe en Egipto y a su vez en el mundo maya, según el planteamiento convergente es porque han ideado lo mismo en distintos lugares; mientras que la teoría difusionista situaría la base de dicha coincidencia en un nexo común entre ambas civilizaciones.

Trataremos de dilucidar ambos aspectos basándonos en las pruebas que nos proporciona la arqueología y la filología clásica, que estudia los textos originales.

La castañuela desde la arqueología

En el campo de la arqueología existe un tipo de idiófono egipcio denominado castañuela egipcia o aplaudidores. En la colección de Eduardo Toda Güell, conservada en el Museo Arqueológico Nacional, poseemos una mitad del instrumento, pues originariamente eran dos partes iguales en forma de pequeños brazos, de unos 10 cm de longitud, unidas por un cordón en su base que se agitaban una contra otra.

Echándole un simple vistazo a la castañuela egipcia, que es una pieza que suele datarse más allá del año mil antes de nuestra era, resulta evidente que requiere una gran dosis de imaginación contemplarlo como el antepasado de la nuestra.

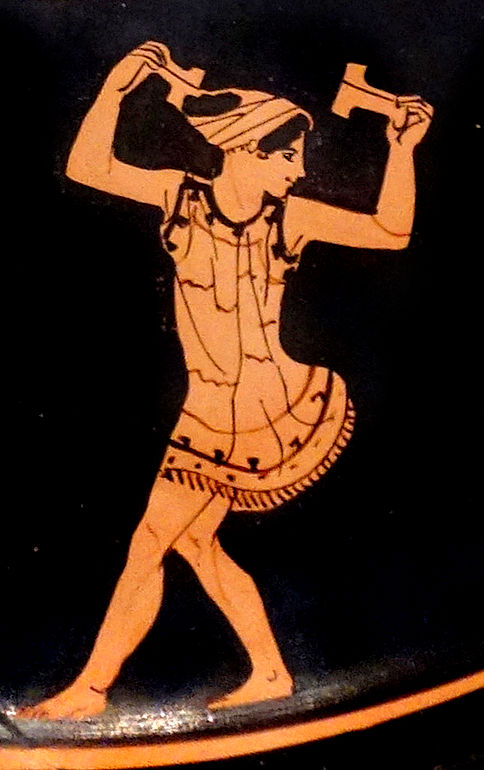

Más problemática es la cuestión de si proviene o no del crótalo griego. Continuando por la pista que nos marcan los objetos arqueológicos, dicho instrumento lo encontramos sobre todo representado en las cerámicas áticas del siglo V a. C., caracterizándose por ser de forma alargada con un punto de unión en su base.

También figura representado en las vasijas de la misma época un tipo de crótalo terminado en forma de "T".

Sea como fuere, este instrumento con el que en la Grecia Clásica se acompaña a las danzas, tiene una morfología con caracteres propios y diferenciados.

Los idiófonos, en sus distintas formas, acompañaron los bailes a los largo del Mediterráneo.

La castañuela desde la filología: diferencias entre el crótalo y la "crusmata". El error de traducirlas con el mismo término

Es en el ámbito de la filología clásica, estudiando las palabras utilizadas en las obras latinas, donde encontramos otra pista fundamental para clarificar si el instrumento que tocaban las "puellae gaditanae", la "crusmata baetica" se corresponde con el crótalo.

El compositor Francisco Asenjo Barbieri, nieto de la bailarina bolera Paula Luengo, fue un eminente investigador de la historia de la danza. Su afición cobró tales dimensiones que, a lo largo de su vida, fue recopilando los tratados originales que sobre la materia conforman actualmente la valiosa colección que custodia la Biblioteca Nacional de España. En un estudio jocoso que publica bajo el título "Las castañuelas" (Ed. Madrid, 1878) considera erróneo que al estudio de la castañuela se denomine crotalogía, cuando en realidad debería nombrarse como "crusmatología".

Al maestro Barbieri le corresponde el mérito de señalar por primera vez que crusmata y crótalo son diferentes

Y es que el problema de haber identificado los dos tipos instrumentos como si se tratase de uno solo, se debe a una traducción simplificada y errónea de los textos latinos. Ambos tipos de idiófono, crótalo y crusmata, se han traducido como "castañuela" cuando en las obras latinas son palabras distintas.

La crusmata y el crótalo en los textos latinos

Analicemos algunos ejemplos extraidos de los propios textos en latín. En este sentido quiero resaltar la interesantísima tesis doctoral escrita por Zoa Alonso, profesora de Filología Clásica de la Universidad Auónoma, titulada "La danza en época romana: una aproximación filológica y lingüística"

Así, en un poema de Virgilio se describe a una tabernera siria.-justamente, la bailarinas más famosas de Roma solían ser extranjeras, como las sirias, las licias y las gaditanas, y pertenecían a los estratos más bajos de la sociedad-. La tabernera siria (copa Syrisca) toca los crótalos, y los asemeja en el último verso a cañas (calamos).

Copa Syrisca, caput Graia redimita mitella,

Crispum sub Crótalo docta movere latus,

Ebria fumosa saltat lasciva taberna,

Ad cubitum raucos executiens calamos.

El poeta Marcial es quien dedica más poemas a las "puellae gaditanae", pero observamos cómo ellas no tocan crótalos sino crusmata. Se refiere a una esclava llamada Teletusa ¿Era de Cádiz? el poeta Marcial no lo indica, sino que se limita a especificar que baila al estilo gaditano (Gaditanis ludere docta moris).

<Edere lasciuos ad Baetica crusmata gestus

et Gaditanis ludere docta moris

tendere quae tremulum Pelian Hecubaeque maritum

poset ad Hectoreos solicitare rogos,

urit et excruciat dominum Teletusa priorem:

uendidit ancillam, nuc redimit dominam>

Experta en hacer gestos lascivos al son de las castañuelas béticas y bailar con ritmos gaditanos, esta podía empalmar al tembloroso Pelias y excitar al marido de Hércuba junto a la Pira de Héctor, Teletusa tortura y excita a su antiguo dueño: la vendió como esclava y ahora la vuelve a comprar como dueña (Mart. 6, 71, 1-6)

El tercer y último ejemplo es de Juvenal, que define el instrumento que toca la bailarina de Gadir como concha.

<No capit has nugas humilis domus, audiat ille

starum crepitus cum uerbis, nudum olido stans

fornice mancipium quibus abstinet, ille fruatur

uocibus obscenis omnique libidinis arte> (Iuv. 11, 171-174)

CONCLUSIONES SOBRE LOS TEXTOS:

Las bailarinas gaditanas tocan la "crusmata" o algo similar que tiene forma de concha, un instrumento distinto al crótalo, que utilizaban otras bailarinas y que debía ser más alargado, como una caña.

En la Roma clásica había un estilo de danza que se identificaba como gaditana, más allá del lugar de procedencia de la bailarinas.

Fragmento del mosaico de Villa romana del Aventino, siglo I a II d. C. Museo Nacional de Italia

A favor de la convergencia en el origen de la castañuela española

Una característica de que diferencia a los seres humanos del resto de los animales es su capacidad para crear belleza. El goce estético es un placer reservado únicamente a los de nuestro género.

El ritmo es el origen de la música y los instrumentos más primitivos eran de percusión, y posteriormente, los de viento.

Y si como decía Oscar Wilde que la vida imita al arte, la castañuela, por su forma, queda claro que imita una concha marina. Son dos conchas de mar que se perforarían y se unirían con algún tipo de cuerda por sus "orejas", y más tarde se fabricarán de madera. Una de las conchas quedaría atada a los dedos dejando libre el pulgar, y la otra, se colocaba chasqueando a su contraria desde la palma de la mano.

Una de las modalidades más curiosas de castañuela es la ibicenca, instrumento de gran tamaño que se toca por el bailarín como una prueba de fuerza o destreza, en una danza que es de cortejo y se remonta a los tiempos antiguos, cuando ellos eran guerreros y ellas damas o vestales.

El mismo tiempo ancestral se vislumbra en otras danzas de cortejo como el Pericote asturiano.

Una pista sobre la convergencia, sobre el surgimiento de unos tipos de instrumento parecidos en distintas áreas culturales de forma autónoma, y es que cada civilización los contruye a partir de los materiales que la naturaleza les proporciona. Así en el oriente mediterráneo, los egipcios construirían sus idiófonos con las cañas del Nilo, por eso sus instrumento evoluciona hacia formas alargadas como son los aplaudidores y los crótalos; en España, si nace de las conchas marinas (el texto de Juvenal nos habla de conchas) aparece nuestra "crusmata baetica".

Como es de sobra conocido, no será sino a partir del siglo XVIII con la aparición de la escuela bolera, cuando la castañuela se anuda en el dedo pulgar. Muchas danzas folklóricas españolas se siguen interpretando con el instrumento anudado en el dedo corazón.

La convergencia existe muy claramente entre los instrumentos de viento. Por ejemplo, la flauta de Pan, se da tanto en el mundo grecolatino como en las civilizaciones andinas. Y aparece de forma autóctona, sin referencia alguna, las diferentes culturas adoptan modos similares. Cuanto más se sofistica el instrumento, más diferente es su tipología.

Lo que es completamente indudable es que es España el único lugar del mundo en el que la castañuela ha evolucionado en tan diferentes modos de forma y riqueza cultural.

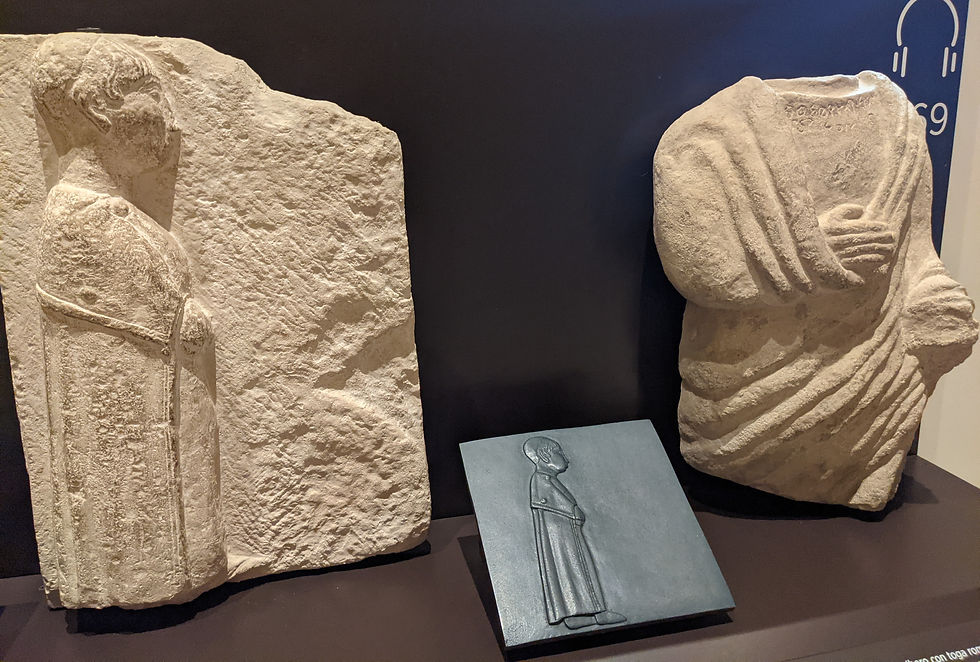

Un ejemplo de pervivencia en las formas: el relieve de Osuna

Los modos y formas perviven en el tiempo. No puedo dejar de referirme a una pieza que se exhibe en el Museo Arqueológico Nacional: el relieve de Osuna datado en el siglo II a C.

En este se muestran dos fragmentos de dos personas vestidas distinta distinta: son un íbero y un romano.

El íbero retratado viste con una capa con capelina, frente al romano ataviado con su toga. Esto prueba que la capa española ya existía en el tiempo en que las "puellae gaditanae" tocaban las castañuelas, y además tanto la capa como las castañuelas han llegado hasta nuestros días.

la capa española existía en los lejanos tiempo en que las "puellae gaditanae" tocaban las castañuelas

En una conferencia del eminente arqueólogo, el profesor Martín Almagro, pronunció una frase que me impactó pues con ella expresó una clave fundamental para la interpretación de la realidad histórica: "lo que no molesta, perdura en el tiempo, y lo hace en periodos de larga duración".

MERCEDES ALBI

Nota.: esta tesis fue expuesta por primera vez en la conferencia

Biblioteca Regional de Madrid , junio 2025

Comentarios